Douzième séance à l’atelier d’écriture. Cette fois-ci, on s’intéressait aux mains, aux gestes ou, plus généralement, au corps. Le rythme de l’atelier commence à s’installer doucement : une séance avec des textes narratifs sur un thème, une séance avec des fragments, des exercices plus tortueux.

Pour ce texte, un temps de cinquante minutes nous a été offert. Pour le coup, j’aurais aimé en avoir plus, car je n’ai pas pu développer tout ce que je voulais et la fin est un peu abrupte. J’ai déjà commencé à enrichir/modifier/corriger ce texte pour une prochaine publication, mais comme d’habitude, je vous montre le texte « brut » sorti tout chaud de l’atelier.

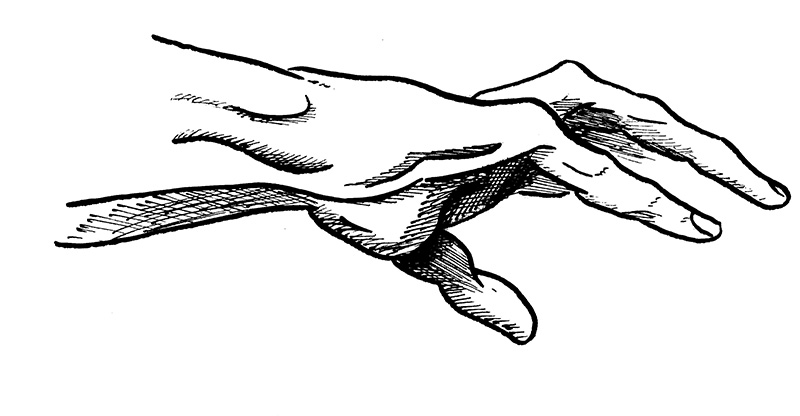

Quand j’étais petit, ma grand-mère me disait que j’avais des mains de pianiste. Si elle les voyait aujourd’hui, elle serait bien déçue. Elles ressemblent à des serres, crispées autant que ma mâchoire est serrée. Elles en avaient désespérés des professeurs ! J’étais aussi tendu que les cordes du piano. Mes muscles ne savent pas se détendre. Ils sont sur le qui-vive. Pour un rien, je sursaute. Je ne connais pas le lâcher-prise. Cette tension me creuse des rides comment autant de sillons sur mon visage. Je ne serai jamais virtuose, c’était perdu d’avance. Mais si un combat n’est pas mené, il ne peut être gagné. Bien des années plus tard, le piano au placard, je commençai la guitare. Ce fut douloureux. Mes mains hurlèrent à l’assassin. Le poignet cassé, les doigts écartelés, je martelais le manche pendant des heures. Je travaillais mon instrument jusqu’aux dernières souffrances. Une belle agonie ! Les doigts en sang, les muscles tiraillés, les tendons enflammés. C’était mon sacerdoce, un chemin parsemé de courbatures et de crampes.

Alors mon corps chercha à se défendre. La pulpe de mes doigts se fit rugueuse. Moi qui avais eu les mains si douces n’osait plus caresser une femme. J’avais perdu toute sensation au bout des mains. Mes doigts n’étaient plus que d’insensibles machines vouées à produire des sons qui faisaient vibrer mon corps, mon cœur, mon âme et mon ego. Ils étaient mes esclaves. Et quand parfois, en pleine vitesse, ils dépassaient la limite de persistance rétinienne, ils paraissaient possédés. Ils dansaient sur le manche, une danse macabre et folle, branchés en courant continu sur ma moelle épinière, faisant crier, pleurer et gémir ma guitare. Ils devenaient hystériques, je ne pouvais plus les contrôler. Quand j’étais au travail, ils tapotaient sur la table, vibraient dans l’air, cherchant les rythmes et mélodies. Cette partie du corps ne m’appartenait plus.

Un jour, en réunion, mes mains souhaitaient se dégourdir un peu. Ne tenant pas à m’humilier en public devant les collègues, je les enfermai mes mains entre mes cuisses. J’étais assis à côté de la secrétaire. Une femme sévère, se tenant trop droite, aux mains toujours fixées au clavier. Elle tapait le compte-rendu avec un air professionnel, le regard fixé sur l’écran. J’aurais bien laissé mes doigts aller s’amuser sur sa cuisse pour la dérider un peu, ils auraient adoré. Mais nous aurions eu à ce sujet un désaccord majeur.

Quand la pause fut sonnée, elle resta sur sa chaise et repoussa l’ordinateur. Elle se mit alors à pianoter de sa main gauche sur la table. Ce n’était pas au hasard. On devinait un rythme, des notes. Elle jouait des accords, discrètement, pour qu’on ne la remarque pas. Et quand sa main droite se mit en action, je reconnus l’œuvre en question : Beethoven, sonate au Clair de Lune, premier mouvement. Elle le jouait lentement, comme sur un piano, vivant intérieurement ses émotions. Elle entendant la musique mais n’en laissait rien paraître. Ses mains pouvaient toucher au sublime et toute la journée, elles tapaient au clavier. Quel gâchis ! Quelle torture pour elle ! Je voyais ses longs doigts fins et graciles se poser délicatement sur la table. Que de grâce dans ses mouvements ! À ses côtés, je n’étais qu’un barbare perdu dans une quête de puissance et de gloire, cherchant la vitesse plus que la précision. Elle était l’ange, j’étais le démon.

Je posai ma main sur la sienne, brisant le charme. Elle me fourvoya du regard. Je l’invitai à dîner. Elle en fut si stupéfaite qu’elle accepta. Peut-être qu’alors arriverai-je à lui faire vibrer sa corde.